【年末調整手続の電子化に向けた取組について】

[国税庁]より「公表」された情報です。

従業員が控除申告書をPC等で作成する電子化の方法について、必要な準備や運用の流れを解説します。マイナポータル連携を活用した情報取得や、初期設定のポイントなど、スムーズな導入に向けた実践的な手順を紹介します。

電子化の進め方(勤務先編)~実施方法の検討~

年末調整の電子化については、実施方法の特徴やメリット等を理解して、実施方法を検討してください。

1 実施方法(特徴)

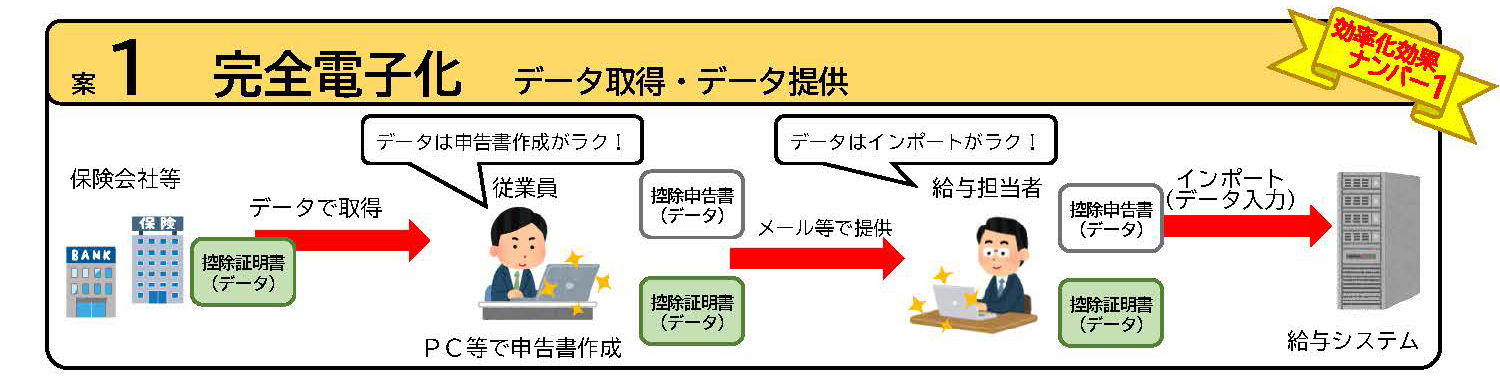

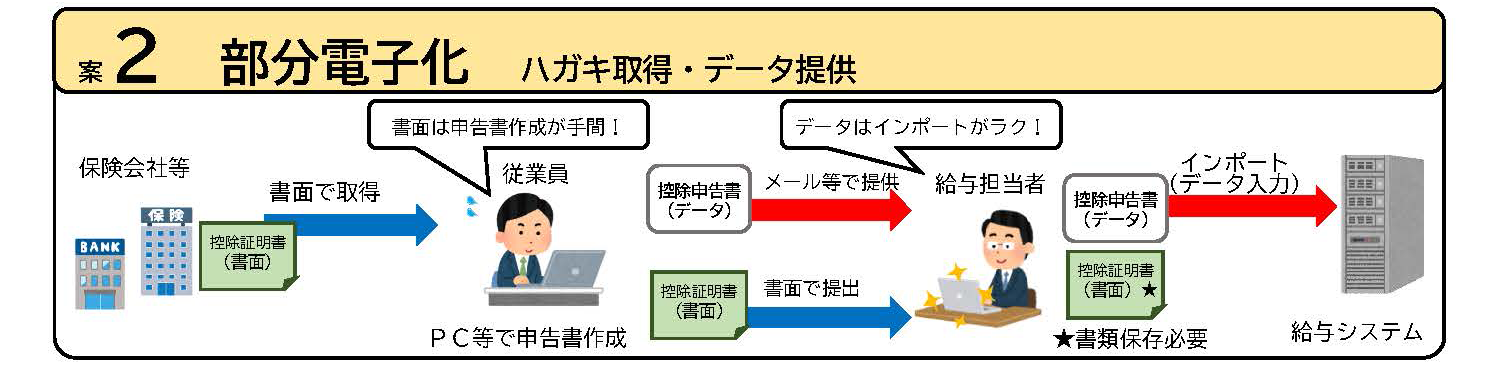

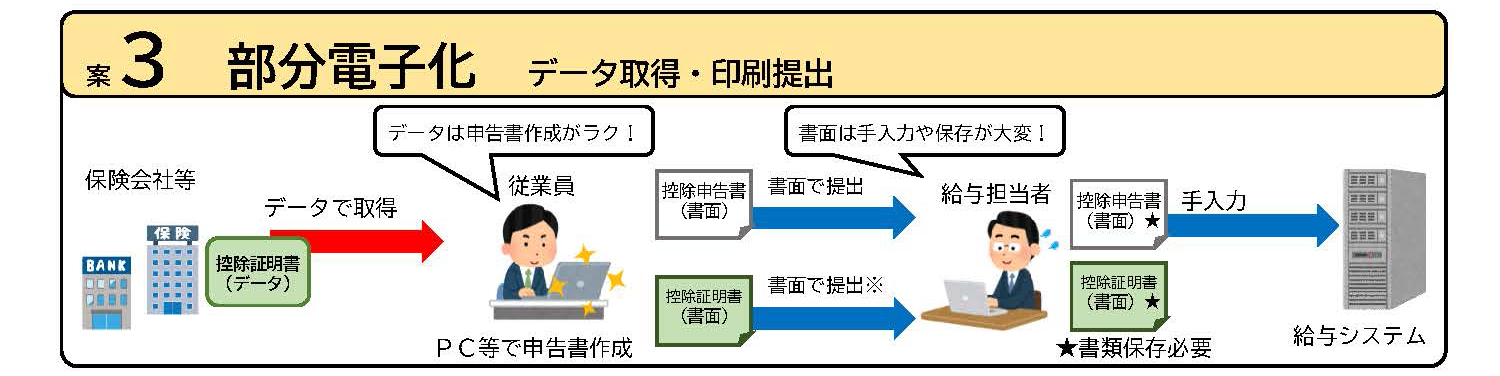

ここから、PC等で控除申告書をデータ作成する電子化の実施方法(3案)について説明します。

※案3では、データで取得した控除証明書等を「QRコード付控除証明書」を作成し、書面提出していただく必要があります。詳細は国税庁の年末調整手続の電子化に関するパンフレットをご覧ください

Q:控除申告書を書面・控除証明書をデータで、勤務先に提出(提供)する電子化は行えますか?

A:年末調整手続の電子化は、控除申告書をデータで勤務先に提供することが必須となるため、控除申告書を書面・控除証明書をデータで勤務先に提供することはできません。

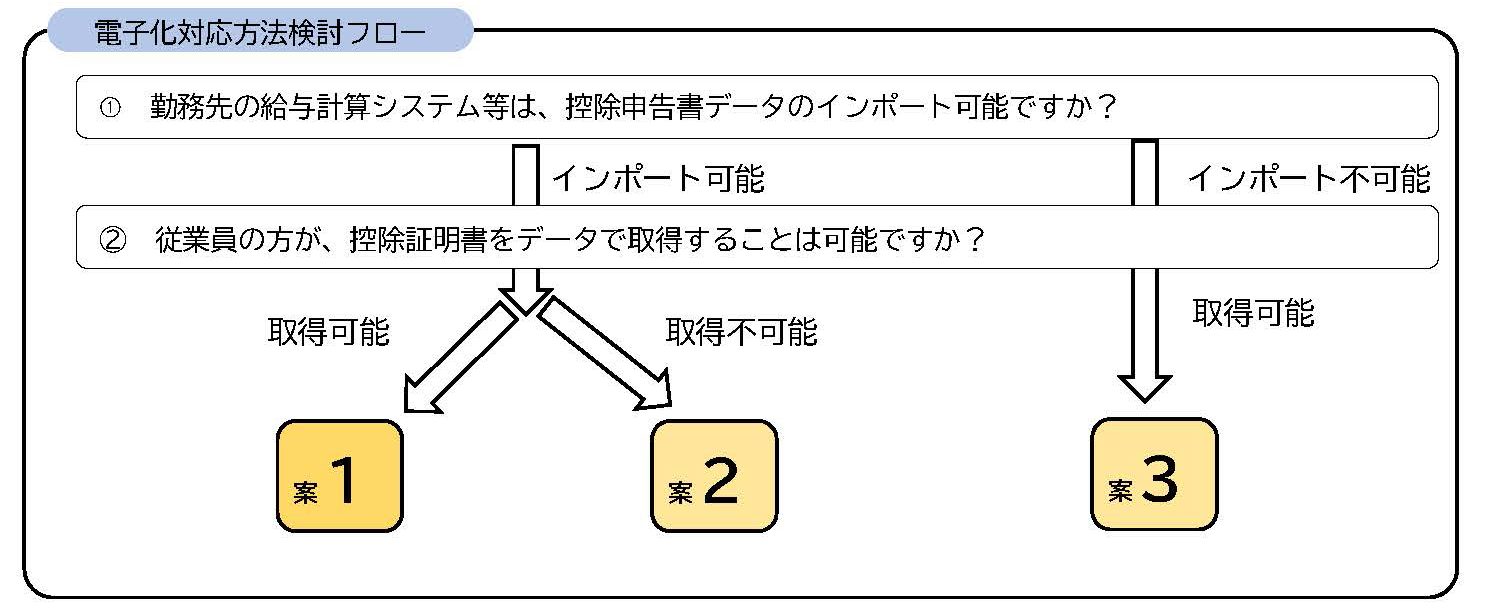

2 実施方法の検討

現在の勤務先の利用システムの状況等から、電子化しやすい方法をご検討いただくことも可能です。その場合には、次の検討フローを利用して、勤務先が取り組みやすい電子化をご検討ください。なお、この検討フローにかかわらず、システムの状況等の見直しを行ったうえで、電子化の方法を選択していただくことも可能です。

3 データ取得

従業員の方が控除証明書等をデータで取得する場合、複数のデータを一括で取得できるマイナポータル連携と、控除証明書等の発行主体のホームページ等から個別に取得する方法があります。

マイナポータル連携とは、従業員の方が年末調整申告書データの作成中に保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから取得する機能のことです。この具体的な利用方法は、「電子化の進め方(従業員編)」でご説明します。

個別に取得する方法については、ご契約されている保険会社等のホームページ等でご確認ください。

Q:団体扱保険の控除証明書について、従業員の方がデータ取得を行えるのでしょうか?

A:ご契約されている保険会社等によっては、従業員の方がデータ取得できる場合があります。

また、保険会社が控除証明書の発行を行わない場合であっても、国税庁が提供している年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(以下、年調ソフトという)の管理者機能などを利用して、勤務先(保険契約の共済組合等)が控除証明書データを作成することができます。詳しくは国税庁の年末調整手続の電子化に関するパンフレットをご確認ください。

4 控除証明書等の提出

電子化を進めるためには、勤務先が控除申告書及び控除証明書をデータで受付けられる環境を整えていただく必要があります。

その環境を整えられない場合には、従業員の方がデータで控除証明書を受領された場合でも、控除証明書を書面でご提出いただく必要があります。この場合には、従業員の方は、国税庁が提供する「QRコード付証明書等作成システム」で、QRコード付きの控除証明書(PDF形式)を作成し、書面提出いただく必要があります。

https://www.e-tax.nta.go.jp/cps/cps.htm

5 控除申告書の作成

年末調整手続の電子化において、従業員の方が控除申告書をPC等でデータ作成する必要があります。現在、給与システム等で控除申告書をデータで作成していない場合には、新たな市販ソフトか年調ソフトの導入を検討してください。

(案1、2で、既に給与システムを独自開発している場合)

- 新たに控除申告書をデータで作成するためには、次の2つの対応方法が考えられます。

- 1つ目は、控除申告書を作成できる市販ソフト又は年調ソフトを導入し、出力されたデータを自社の給与システムでインポートできるように改修する方法です。改修範囲が限定的なため、コストが抑えられることと、自社で控除申告書の様式変更に対応する必要がないメリット等が考えられます。

- 2つ目は、控除申告書の作成を自社システムで行えるように改修する方法です。1つ目に比べて改修内容が増えますが、同じシステム内で年税額の計算まで行えるため、利用者にとって利用しやすいシステムになることが考えられます。この場合には、改修にあたっての検討事項を整理している「システム改修編」をご確認ください。

6 従業員の利用端末等について

- 従業員の方が控除申告書の作成にあたって、勤務先や個人の端末のいずれを利用していただくかは、勤務先が業務の実情(セキュリティ上の観点等)を考慮して選択し、従業員の方に周知してください。

なお、利用端末の検討に当たって、社内ネットワークを構築している場合には「導入セキュリティ編」をご確認ください。

- 職場PC等に年調ソフトを導入する場合、同ソフト及びマイナンバーカード読取機器(※)を複数人で共同利用することが可能です。

- マイナポータル連携を行う場合にはマイナンバーカード読取機器及び従業員のマイナンバーカードなどが必要となります。

(※)マイナンバーカード読取機器とは、マイナンバーカード読取対応スマートフォン又はICカードリーダライタを指します。

7 ご不明な点があったときは

国税庁ホームページで調べる

電話で相談する

年末調整手続の電子化及び年調ソフトヘルプデスク

電話番号:

0570-02-4563(ナビダイヤル)

受付時間:

9時00分~17時00分

- 9月1日~9月30日(月曜日から金曜日(祝日等を除きます))

- 10月1日~12月28日(毎日)

- 1月4日~1月30日(月曜日から金曜日(祝日等を除きます))

詳しくは下記参照先をご覧ください

各種ご相談について、無料で診断いたします。

各種ご相談について、無料で診断いたします。