【令和7年版 労働経済の分析-労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて】

[厚生労働省]より「お知らせ」です

令和7年版「労働経済の分析」では、労働力供給制約という構造的課題に直面する日本経済が、持続的な成長を実現するための方向性を示しています。

報告書では、労働生産性向上に向けた課題、企業と労働者の関係性の変化、働き方や就業意識の多様化など、現場で求められる対応策を多角的に分析。人材不足を背景に、柔軟な雇用管理や職場環境改善の重要性が強調されています。

本記事では、経営者や労務担当者が押さえておくべきポイントを整理します。

第Ⅰ部:労働経済の推移と特徴

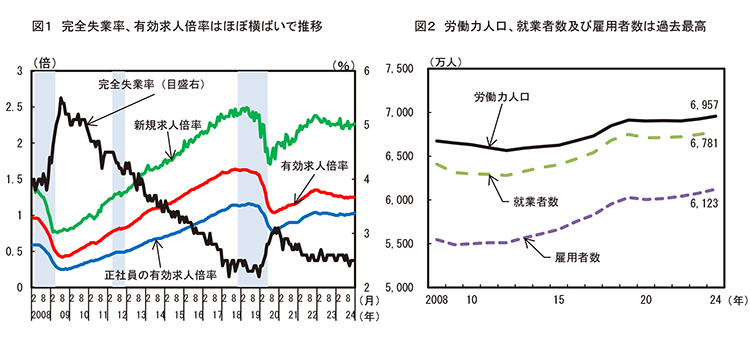

◆2024年の雇用情勢は前年に引き続き改善の動きがみられた。完全失業率、有効求人倍率はほぼ横ばいで推移し、労働力人口、就業者数及び雇用者数は過去最高となった。

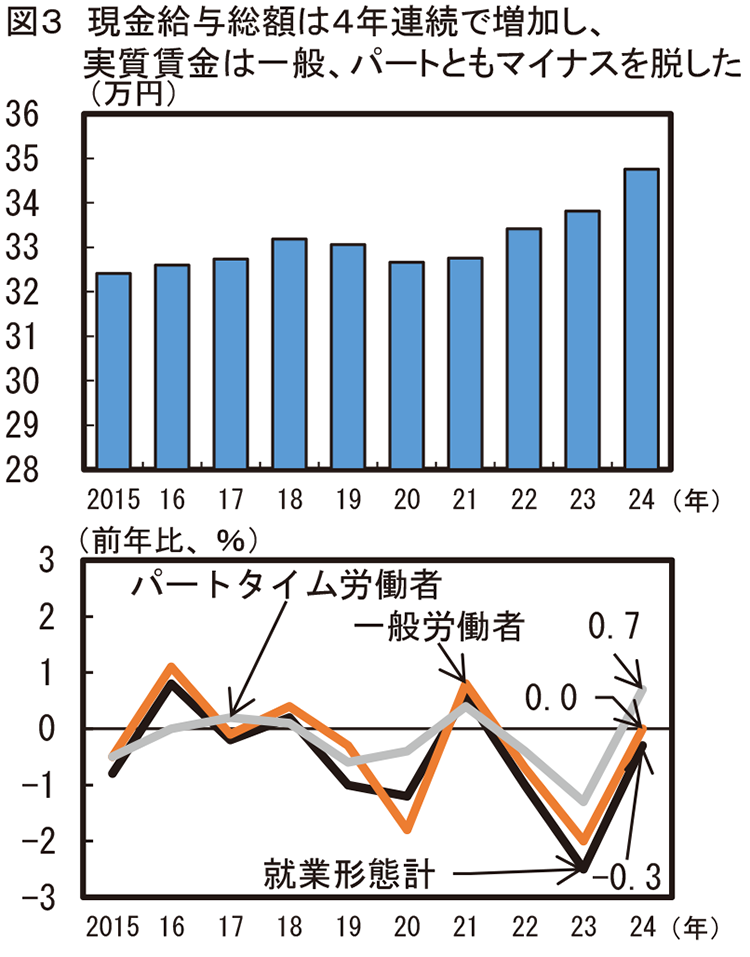

◆2024年の現金給与総額は4年連続で増加し、実質賃金は一般、パートともマイナスを脱した。

第Ⅱ部第1章:持続的な経済成長に向けた課題

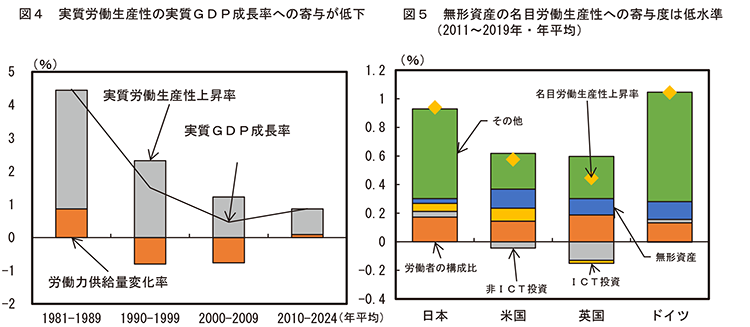

◆我が国の過去約40年間の実質GDP成長率は、米国及び英国を除く主要国と比較すると大きな差がない水準ではあるが、1990年代以降、実質労働生産性の実質GDP成長率への寄与が低下している。このため、労働力供給量をできるだけ維持することを前提としつつ、我が国の持続可能な経済成長には、労働生産性の向上を推進していくことが最も重要であると考えられる。【図4】

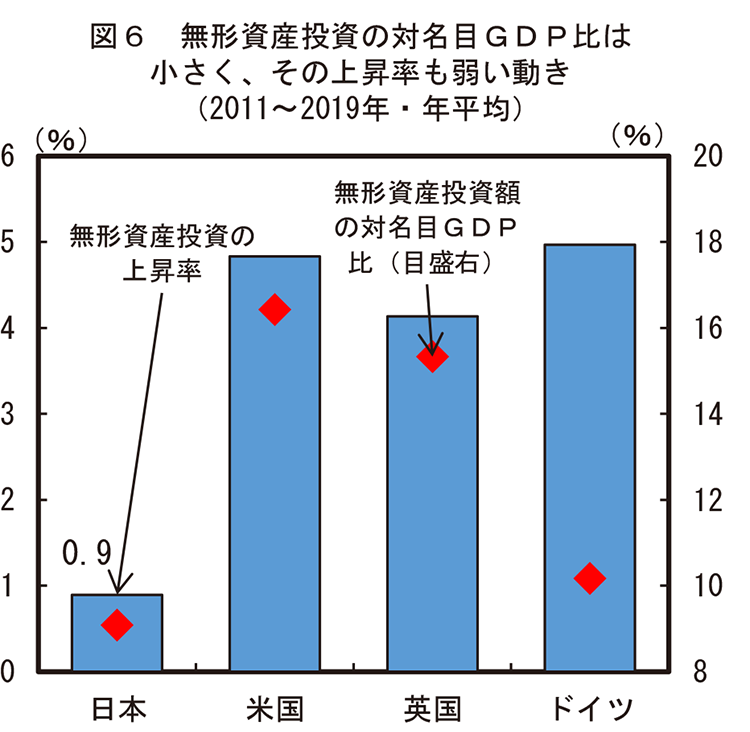

◆名目労働生産性の上昇率を寄与度分解すると、人的資本投資やソフトウェア投資などの無形資産の名目労働生産性への寄与度が、我が国では低い水準にとどまっている。米国、英国及びドイツと比較すると、無形資産投資の対名目GDP比は小さく、その上昇率も弱い動きとなっている。【図5・図6】

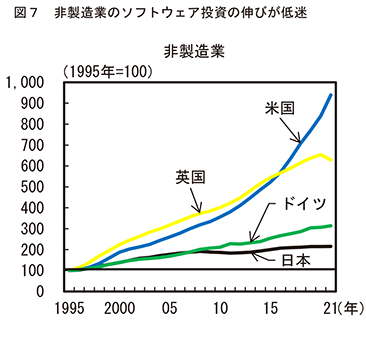

◆我が国は、無形資産投資の中でも特に非製造業におけるAI投資の中核を構成しているソフトウェア投資について、米国、英国及びドイツと比べて伸びが低迷している。【図7】

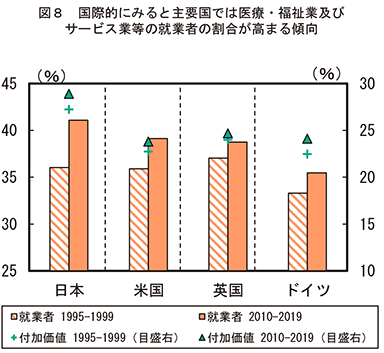

◆国際的にみると高齢化率が高まるにつれて医療・福祉業及びサービス業等の就業者の割合が高まる傾向にあるため、これらの産業における労働生産性の向上も重要である。【図8】

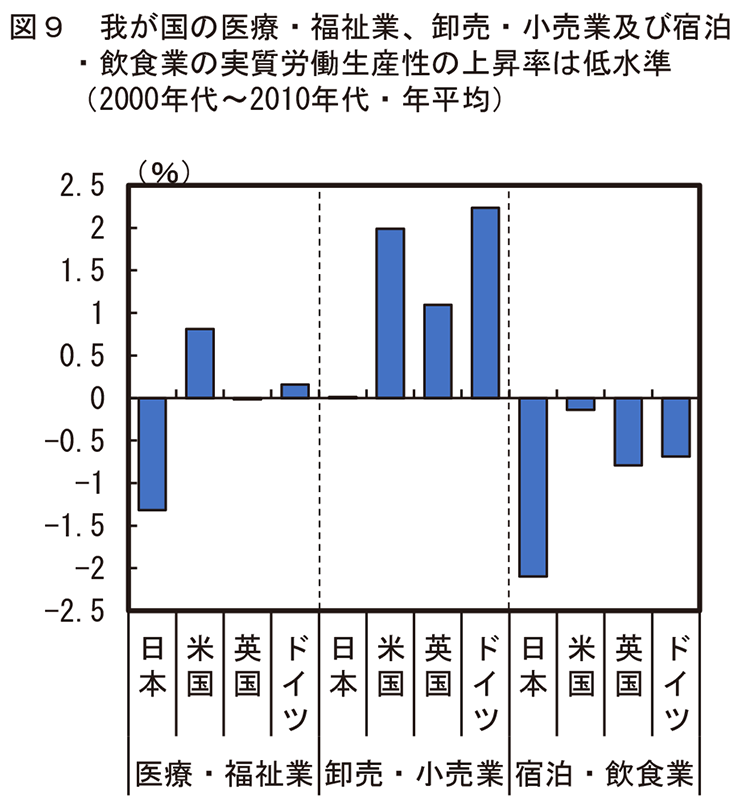

◆しかし、我が国の医療・福祉業、卸売・小売業及び宿泊・飲食業の実質労働生産性の上昇率は米国、英国、ドイツと比較して低水準になっており、これらの産業をはじめ、AI等ソフトウェア投資などによる業務の効率化や省力化の推進、事務的な業務の軽減が重要である。【図9】

(注1)無形資産とは、受注ソフトウェア・パッケージ・ソフトウェア・自社開発ソフトウェア・データベース・研究開発(R&D)、著作権及びライセンス・デザイン(機械設計、建築設 計)・ブランド資産(広告、市場調査)・企業特殊的な人的資本形成の取組(社員教育・研修の実施、実施に必要な人材導入)・組織改編等をいう。

(注2)産業別の国際比較データは、前提となるデータや計算方法によって結果が異なり、一定の幅をもってみる必要がある。

(中略)

第Ⅱ部第3章:企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理

◆我が国が持続的な経済成長を実現するためには、労働生産性の向上に加え、多様な労働者の労働参加を促し、企業が直面する人手不足を緩和していくことが必要である。我が国では、日本的雇用慣行の変化や転職市場の拡大に加え、ワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりなど、雇用を取り巻く環境に様々な変化が生じている。

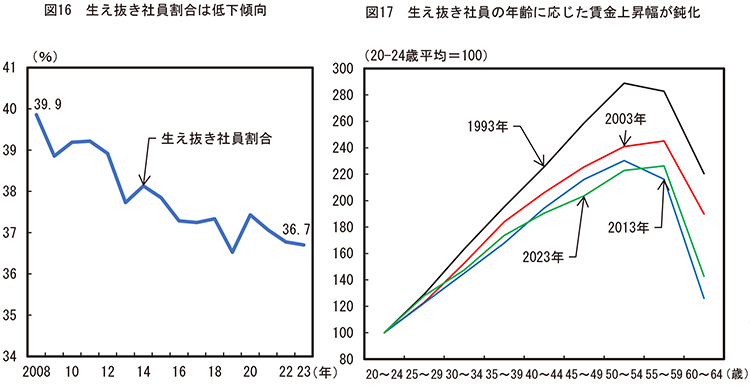

◆企業と労働者の関係性についてみると、転職者が増加するとともに、新卒で採用された時から継続的に同一企業に就業している「生え抜き社員」割合は低下し、年功的な賃金体系の賃金上昇幅が鈍化している。【図16・図17】

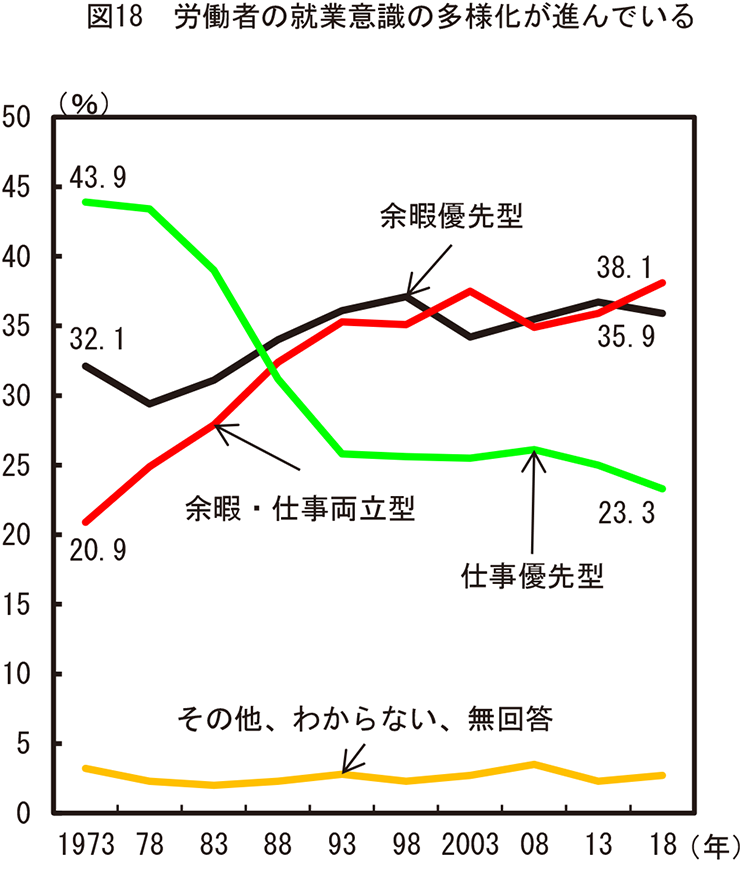

◆労働者の就業意識も変化しており、仕事と余暇のあり方に対する意識をみると、1973年には「仕事優先型」の割合が約44%と高かったが、近年では「仕事優先型」の割合は約23%まで下がり、「余暇・仕事両立型」(約38%)と「余暇優先型」(約36%)の割合が高くなっており、多様化がみられる。【図18】

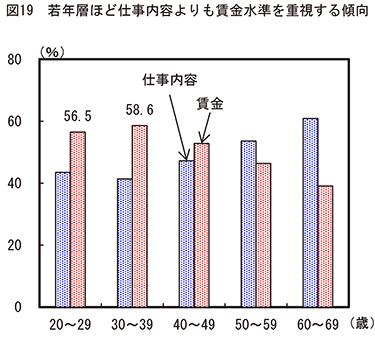

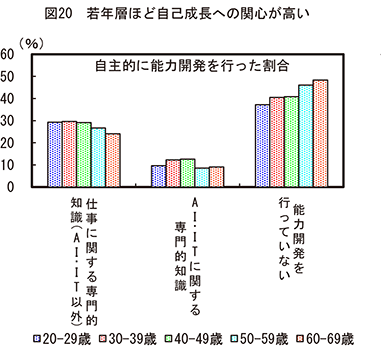

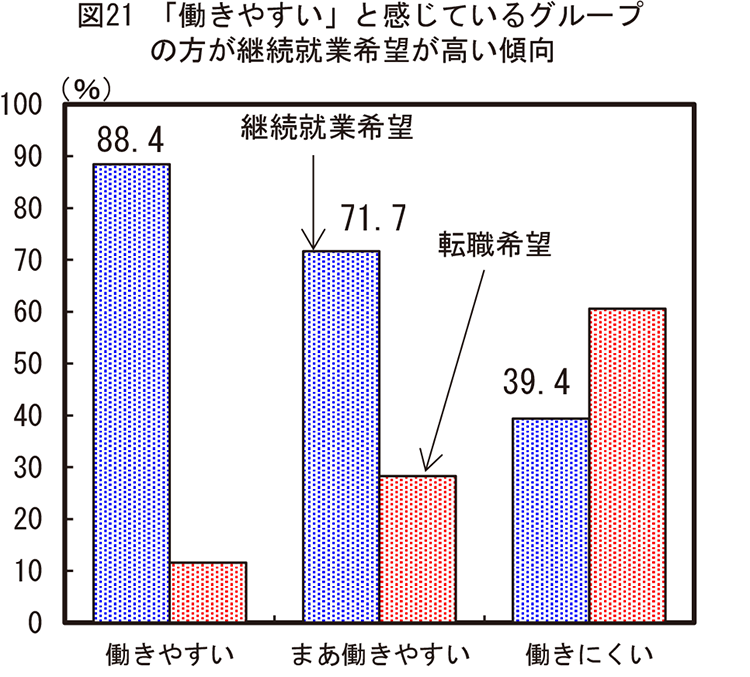

◆若年層ほど、仕事内容よりも賃金水準を重視し、自己成長への関心が高いなどの傾向がみられる。また、「働きやすい」と感じているグループの方が継続就業希望が高い傾向にあり、職場環境の改善は社員の継続就業につながることが示唆される。【図19・図20・図21】

◆雇用を取り巻く環境変化に対応して企業が人材を確保するためには、賃金及び福利厚生といった処遇改善に加え、賃金以外の労働条件の改善や働きやすい職場環境整備など、労働者それぞれの意識やライフイベントに合わせた働き方を可能とする柔軟な雇用管理を行うことが重要。

詳しくは下記参照先をご覧ください

各種ご相談について、無料で診断いたします。

各種ご相談について、無料で診断いたします。